Il avait promis des révélations. Dix jours après la déclassification des derniers documents sur l’assassinat de JFK, rien ne prouve un quelconque complot. Mais pour Donald Trump, l’essentiel n’est pas là : l’enjeu était d’accréditer sa thèse de l’existence d’un « État profond », qu’il jure d’anéantir.

« Tout sera révélé », avait promis Donald Trump au moment de signer le décret ordonnant la déclassification des dernières archives sur l’assassinat de John F. Kennedy. C’était le 23 janvier dernier, trois jours seulement après son investiture. En réalité, tout avait déjà été dévoilé. Ou presque : 99% des dossiers classés « top secret » relatifs à l’affaire avaient été rendus publics par ses prédécesseurs, et par lui-même lors de son premier mandat. Les Archives nationales américaines ne renfermaient plus « que » 77 000 pages de documents qui ont donc été publiées mardi 18 mars.

L’ensemble du fonds – plus de six millions de pages – n’a pas pu être décortiqué. « C’est absolument impossible », confirme le journaliste d’investigation Vincent Quivy, auteur de Qui n’a pas tué Kennedy ?. Mais l’essentiel est connu depuis que la commission Warren a rendu les conclusions de son enquête en 1964 : l’assassin de JFK, Lee Harvey Oswald, a agi seul le 22 novembre 1963 à Dallas. Aucun document déclassifié n’a apporté la preuve du contraire.

Pourtant, les théories les plus folles courent depuis plus de soixante ans. Le 35e président des États-Unis aurait été victime d’un complot ourdi par Cuba. Ou par l’URSS. Ou par la CIA. Ou par le FBI. Ou par la mafia. Ou par l’extrême droite. Ou par son vice-président, Lyndon B. Johnson. Voire par des extraterrestres. L’affaire JFK est devenue « la mère de toutes les théories complotistes ».

Le mythe d’un État profond

Il faut dire que tous les ingrédients d’une conspiration sont réunis, avec un président américain assassiné en pleine guerre froide, avant que le tireur ne soit abattu le surlendemain par un patron de boîte de nuit. « Il semble que l’un des facteurs cognitifs sous-jacents qui nous incitent à croire aux théories du complot soit notre intuition selon laquelle les grands événements doivent avoir des causes majeures. C’est ce que l’on appelle le biais de proportionnalité », expliquait le professeur de psychologie Chris French dans les colonnes du Guardian en 2013.

Le KGB contribue lui-même à alimenter ces croyances par le biais d’une redoutable entreprise de désinformation baptisée « opération Dragon », accusant la CIA et diffusant l’idée d’un « État profond », une nébuleuse constituée d’organes d’influence – lobbys, agences de renseignement, médias… – qui tiendrait les rênes du pouvoir. La théorie gagne peu à peu l’opinion américaine. Au point que le réalisateur Oliver Stone en fasse le sujet de son film JFK en 1991, relayant la thèse d’un complot fomenté par le Pentagone, la CIA et le FBI.

En réaction, le Congrès vote dès l’année suivante une loi ordonnant la publication de tous les dossiers de l’affaire Kennedy avant 2017. Il est également décidé que le fonds d’archives sera élargi à l’ensemble des documents liés aux activités de la CIA. « Des tas de documents qui portent sur des enquêtes parallèles menées sur telle ou telle personne qui aurait pu participer à une conjuration, mais qui n’ont en réalité strictement aucun rapport avec l’affaire, sont ainsi versés au fonds », observe le journaliste Vincent Quivy. Ce qui apporte du grain à moudre aux tenants des thèses les plus farfelues.

Alors que la logique voudrait que la déclassification des archives fasse taire les discours complotistes, c’est exactement l’inverse qui se produit : les efforts de transparence menés par les administrations successives ne font qu’élargir la complosphère et la conforter dans ses certitudes, persuadée que l’absence de preuves d’un complot constitue une preuve en soi. Résultat, 60 ans après les faits, deux tiers des Américains adhèrent à l’idée d’une conspiration.

Une CIA hors de contrôle

« Avec la déclassification de ces dernières archives, Donald Trump cherche à faire croire à l’électorat qu’il lui offre une vérité cachée pendant 60 ans. Il veut lui donner l’impression qu’il va faire revivre cette Amérique mythifiée, pure et sans mensonges », analyse Romuald Sciora, directeur de l’Observatoire politique et géostratégique des États-Unis à l’Institut de relations internationales et stratégiques (Iris) et auteur de L’Amérique éclatée – Plongée au cœur d’une nation en déliquescence. « Cela s’inscrit dans sa stratégie de contre-révolution culturelle, anti-woke et anti-establishment. »

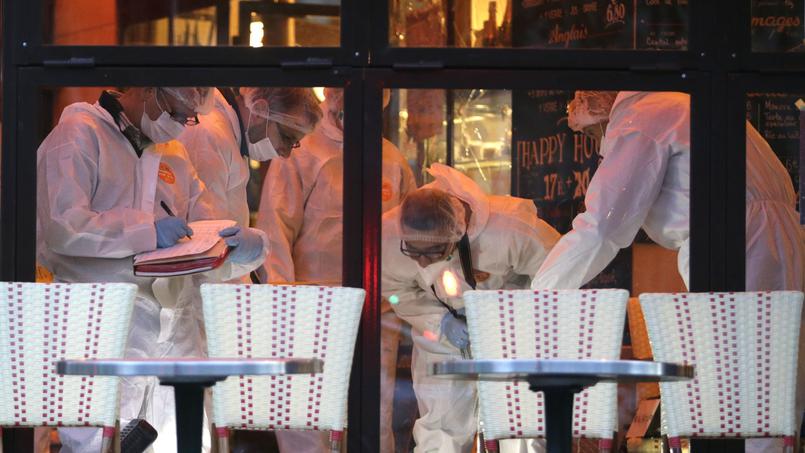

Car si les derniers documents rendus publics n’apportent aucune révélation sur l’assassinat de John F. Kennedy, ils jettent en revanche une lumière crue sur les agissements de la CIA durant la guerre froide et sur la façon dont elle s’est affranchie des règles imposées par un État démocratique. On y apprend par exemple que la moitié du personnel de plusieurs ambassades américaines était constituée d’espions de la CIA. Au point que l’assistant de JFK l’ait mis en garde contre l’influence de l’agence sur la politique étrangère américaine. On découvre aussi qu’elle a surveillé des ressortissants français aux États-Unis, alors qu’elle avait interdiction d’opérer sur le territoire américain, et tenté de manipuler des journalistes en dehors de tout cadre légal.

La CIA a beau avoir été réformée depuis en profondeur, ces éléments accréditent aux yeux de beaucoup la thèse d’un « État profond » œuvrant contre les intérêts du peuple américain, auquel Donald Trump a promis de s’attaquer en restructurant l’administration fédérale. « Soit l’État profond détruit l’Amérique, soit nous détruisons l’État profond », avait-il lancé lors d’un meeting à Waco en mars 2024. Cette refondation est au cœur du « Projet 2025 », le plan de bataille élaboré par la Fondation Heritage pour « institutionnaliser le trumpisme » en plaçant à la botte du président une administration jugée corrompue et gangrénée par le wokisme.

Un réflexe autocratique

Depuis son investiture, le magnat de l’immobilier mène ainsi son entreprise de démolition au pas de charge. Le cabinet de reclassement des cadres Challenger, Gray & Christmas a recensé en février 62 530 suppressions de postes au sein de l’administration fédérale depuis le début de l’année. Fin février, Donald Trump a ordonné à l’ensemble des agences fédérales d’en préparer de nouvelles, en éliminant tous les postes considérés inutiles. En parallèle, un décret signé le 20 janvier prévoit le recrutement de fonctionnaires « voués à la poursuite des idéaux, valeurs et intérêts américains », qui ont à cœur d’améliorer « l’efficacité du gouvernement fédéral » et de « servir le pouvoir exécutif ».

« Cette tendance à laisser se développer les théories les plus folles est classique chez les dirigeants qui aspirent à instaurer un régime autoritaire ou semi-autoritaire, relève le chercheur Romuald Sciora. Avec les théories du complot, on est dans le registre de l’émotion, ce sur quoi les autocrates s’appuient pour asseoir leur pouvoir. C’est la peur de l’autre ou du futur qui pousse à croire que seul un régime fort peut nous défendre. »